为落实学校深化拓展“八个延大”建设,以“荣耀延大”“我爱延大”为重要载体,增强师生爱校荣校热情,加强学生延安精神及爱国主义思想教育,进一步发挥红色校史育人功能。3月26日,在延安大学新区校史馆举办了第一期“校史漫谈—照片背后的故事”主题系列活动。各部门、学院20位师生参与了活动,活动由校史馆副馆长冯淑洁主持。

在校园的时光长河中,有无数瞬间被相机定格,每张照片都是校史的珍贵碎片。它们或许记录了一场激动人心的开学典礼,或许留存了师生间的温馨互动,又或许见证了校园的一次重大变革。今天,让我们一起走进“校史漫谈——照片背后的故事”主题活动,探寻那些被岁月尘封的故事,感受学校一路走来的风雨兼程与辉煌成就。

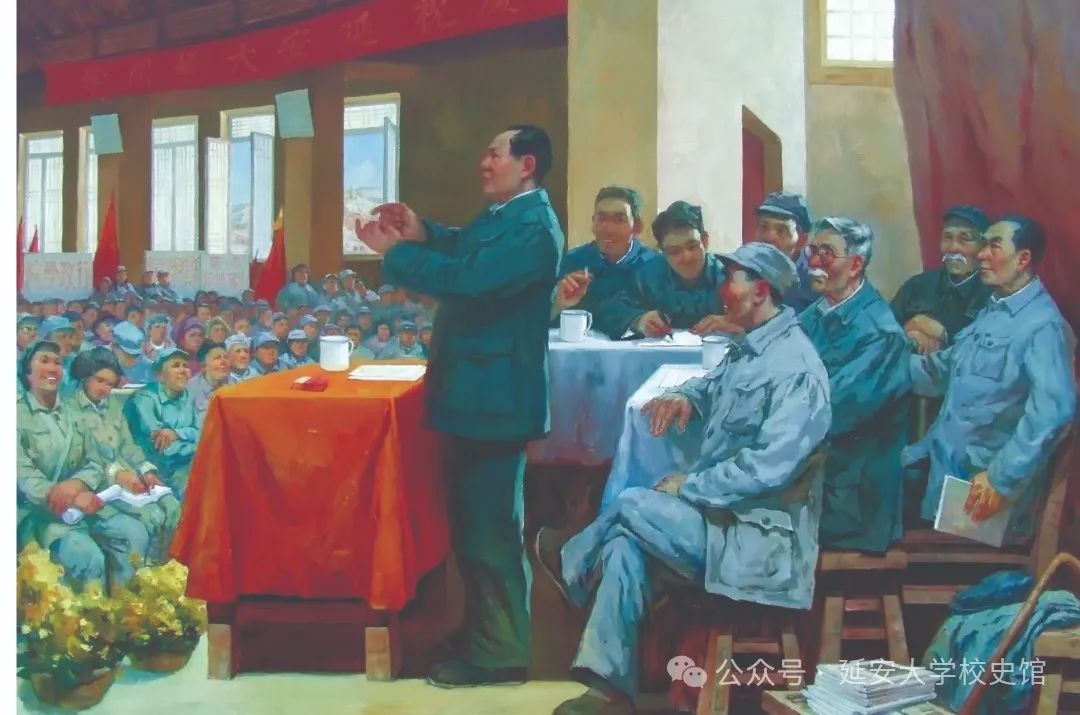

延安精神的传承——毛泽东与延安大学开学典礼油画

政管学院24级研究生、第七届校史馆讲解员李文磊分享了一幅1944年5月24日毛泽东参加延安大学开学典礼并发表讲话的油画。画中,毛泽东身着朴素军装,手势沉着有力,台下师生们专注聆听,眼中满是对知识和未来的憧憬。这幅画不仅展现了领袖的风采,更承载着延安大学的历史记忆。延安大学的历史与抗日战争史、解放战争史紧密相连,在那个特殊时期,延安大学肩负着培养革命干部和专业人才的重任,毛泽东在延安大学开学典礼上的讲话为学校注入了强大的精神动力,也激励着一代又一代延大人传承红色基因,为国家的发展贡献力量。

扎根老区的奉献者——熊道统老师的故事

教师发展中心教师发展科科长王欢老师带来的照片,是2017年9月22日延安大学80周年校庆演出短剧《爱人》结束后,演员们与短剧主人公熊道统老师的合影。熊道统老师是延安大学恢复重建的第一批教师之一,他出生于四川,从小就梦想成为一名人民教师。1958年,他放弃了大城市的优越条件,主动申请到刚刚恢复重建不久的延安大学,克服重重困难,扎根老区,无私奉献,将全部的爱给予学生和陕北教育事业。 其中一位演出人员,旅游管理专业16级学生焦尚华。本科毕业后,深受熊老师精神的影响毅然选择到内蒙古呼和浩特市武川县西乌兰不浪镇工作,与当年熊道统老师“到祖国最需要的地方去”的选择如出一辙,这也正是红色基因在延大人身上代代相传的生动写照。

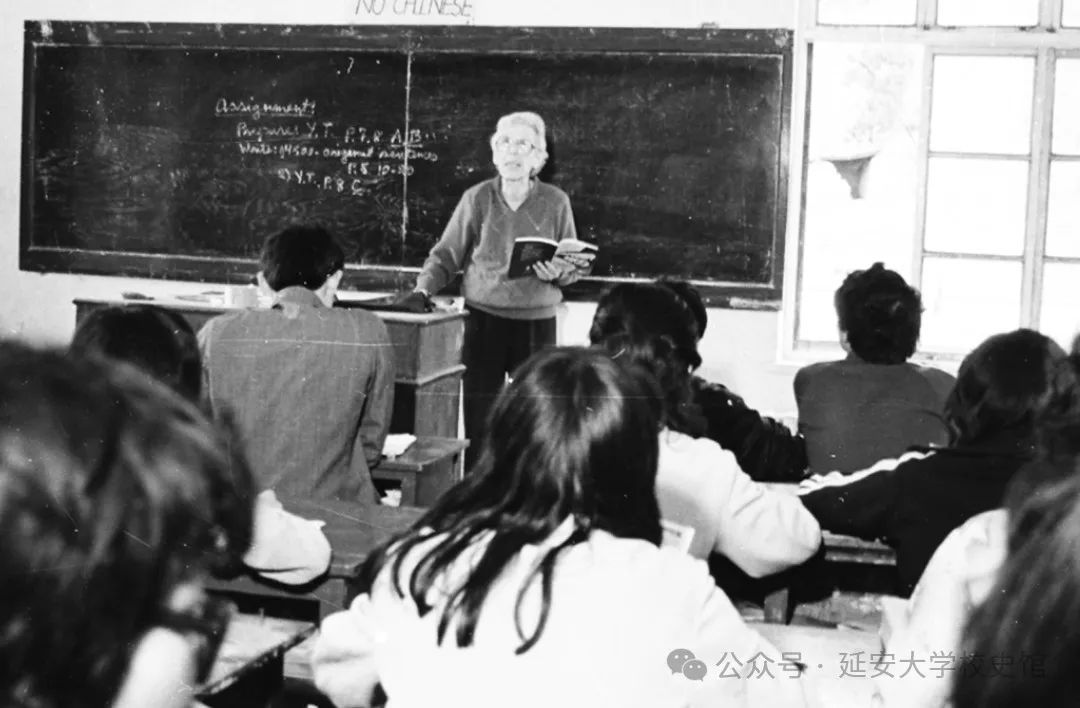

致敬克阿教授

外语学院23级学生史玉昆分享了克阿教授的故事。克阿教授1909年出生于美国纽约,拥有多个博士学位,足迹遍布6个国家的7所学校。1986年,76岁的她来到延安大学,在这里开启了教育生涯的最后一站,也是最精彩的篇章。面对外语系师资和教学条件困境,她承担了多门课程教授,还开办师资短训班,提升了整体师资水平。她积极为学校争取资源,赠送珍贵书籍,建设语音实验室,还助力修建外语教学楼,选送师生赴美留学,多次获得“陕西省优秀外籍教师”称号。她的无私奉献和对教育的热爱,赢得了师生们的尊敬和爱戴,她为延安大学的发展壮大做出不可磨灭的贡献,她的精神也激励着一代又一代延大人。

帽檐上的汗水

教师发展中心副主任李晓峰老师的相册里,有一张照片记录了延安大学70年校庆凳子方阵背后的故事。照片中,他与勤工助学团队的同学们并肩而立,身后是整齐排列的凳子。校庆筹备期间,同学们在烈日下弓腰用长绳校准凳脚位置,汗水顺着帽檐滑落,队长给同学们提出“要像人民大会堂摆水杯那样标准”,以追求极致。他们秉持延安精神,在劳动中升华了师生情谊,也领悟了劳动的意义和精益求精的态度。

见证中韩友谊 校报主编袁广斌老师带来的照片,见证了2000年4月3日韩国驻华大使权丙铉访问延安大学的重要时刻。权丙铉大使是中韩友谊的奠基人和开拓者之一,他积极推动延安大学与韩国教育界的交流合作。访问期间,他发表演讲,为韩国历史文化研究所揭牌,还举行了为延安大学的赠车仪式。他对中国革命历史的浓厚兴趣和对延安精神的尊重令人敬佩,他参观延安革命纪念馆和革命旧址时的认真态度,以及对毛主席的高度评价,都体现了他对中国的友好情谊,也展现了延安大学进入21世纪以来受到社会各界关怀与支持的场景。

校史研究中心副研究员陈福荣老师表示,这些照片是延安大学校史的生动注脚,它们见证了学校发展历程中的重要时刻,展现了师生们的坚守与传承,也体现了学校与各界的深厚情谊,更能让广大师生深入了解校史,让我们看到了延安大学在不同历史时期的使命与担当,感受到了历代师生的奋斗与付出。校史馆也将继续开展多种形式的系列校史主题活动,进一步挖掘校史资源,传承红色基因,将学校精神代代相传。带着这些照片背后的故事,继续前行,书写属于我们的校史篇章。